〈八月二十一日,臺北,空洞顯現〉

「詞語猶在娓娓道著不可言喻的事物/而音樂,震動的岩石中常新的音樂/在閒置的空間建造自己神聖的棲居」

——R. M. Rilke, Die Sonette an Orpheus, II, 10

.

感謝大家今日願意聚在一起,聽我說說關於這本習作集的一些緣由與細節。

.

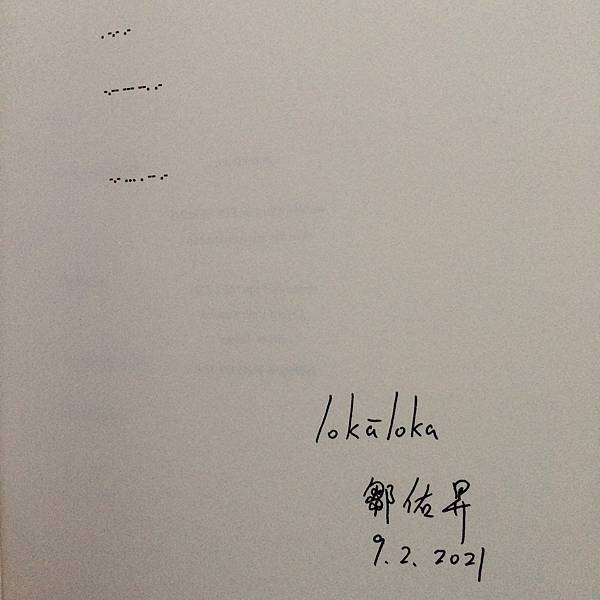

《集合的掩體》,詩集。收錄 2014 年至 2021 年習作 42 首,構成一本獻給 Simone Weil 的書。是對種種力量如何遂行分割而製作意義與形式的觀察紀錄,是對無意義有日現身的等待;是排列符號與符號,為了於某個瞬間將在意符間的空隙裡瞥見力量全身的有限次數嘗試。

.

我所謂的「無意義」有許多別名,例如陌生的善意、因果序列的空隙、滿月以其側臉張望的黑色高地、烏托邦、其面積小於零的那個地點——

.

那個你若有所思時

就會深深望入的那一掌大小

對面的虛空

正在收縮,吐出濕熱的氣息

.

總而言之,某種蘊含風險的開端:偶然性。

.

偶然性:作品中一個詞與另一個詞在刪改中共同進入的連續性,我與各位此時此刻的虛擬會面。且讓我引述一段文字定義這個概念;九鬼周造《偶然性問題》的結尾,出版於 1935 年帝國主義龐然的陰影之中:

.

「必然性單純地指向單元性模式,而偶然性只從某些二元性中湧現。當追溯個體的起源時,我們設置一種二元性作為單元性的對立。每一機遇的交會皆索求兩個人或兩件事物。某事物之不成為存在物,是對單元性之根本的叛動。」

——九鬼周造《偶然性問題》,1935。

.

此刻,我們確實正在一起追溯一些事物的起源,例如一些字如何與另一些字構成一本書;例如我如何藉由朗讀一份講稿,帶著我之不能成為的那些我,與各位見面。其中有種朝向奇蹟的貪心。

.

這本習作集雖然不是翻譯詩集,卻已在去年在德國出版了一個相對應的德語版本。 2014 年開始在德國讀書後,我不時地將自己的習作以及日記翻譯為德語,進行一種我稱之為「收集與自己親近的詞語」的練習。於是詞語被召集前來,圍繞我,構成一個空洞:我在這裡;這是我在異國語言中最切身的形式,也是異國語言再也無力掌握我之處。然後這些習作在偶然中被一些人看見,輾轉在一家我敬愛的出版社成為一本書。這份書稿在國內至今仍未結束的漫遊卻稱不上順遂。

.

在以上略顯冗長的開場自白中,我已稍微解釋了習作集標題中「集合」二字的意義:事物在某處畫下自身的界線,並且在這條界線的對面發現另一個事物;於是它們以最小單位的關係性進入世界,或是它們中的一個併吞或摧毀另一方,所以懸置一個可能世界的開端。此刻正被我們觀察的案例是一份書稿;它已經畫下那道自身的界線,但不確定是否將在界線之外發現一隻逐頁移動的手與一雙閱讀的眼睛,於是將一個人與一本書帶入一個因此展開的世界。以下時間,我想唸一些書稿中的習作,嘗試在大家面前完成「集合的掩體」這個概念。或者我更願意這麼說:完成架設這裝置的某個簡略版本,並觀察這被架設起來的裝置是否便開始運作,生產那個它被設定將帶入這個世界的事物。

.

且讓在學校研究儀式人類學的我,在此進行一些儀式性的行為。在前現代的社會中,儀式之為概念,指涉那些權威以明確姿態產出集體之夢的時間與地點;而在現代,儀式性一詞或者指涉出於本能的歌唱或舞蹈,或者指涉那些每日快速掠過意識邊緣甚至不被注意到的社交辭令與禮儀。恍惚中活動的形象;而我相信, 2022 年,我們正處在清醒的過程。

.

最初的祈禱,獻給那些總在我們近旁的龐然事物——

.

「人在說話時,不能呼吸;這時,他以呼吸祭供話語。人在呼吸時,不能說話;這時,他以話語祭供呼吸。不論醒著或入睡,人永遠奉上這兩種無限和不死的祭品。」 ——《憍尸怛其奧義書》

.

藉由這最初的祈禱,我提醒自己言說的代價。

.

然後仍是一段祈禱,獻給一切瑣碎如不存在,但仍寄宿著力量的事物:碎屑、塵埃、永遠變換著容貌而在場的垃圾——

.

這本書獻給 Simone Weil ,她曾如此禱念:「『願你的國降臨。』現在所談的是某種應該來到的東西,然而它卻沒有來到。人們只能呼喚它。」

.

我於是開始自言自語:

.

〈自誦〉

我跟隨著我的聲音

走向空隙。行人頭頸間可數算的遠方

相信的夠多。踏著搖擺的步態。

高處無數次翻卷的一面旗幟

久視後送來延遲的摩挲聲

一種估算距離的技巧

我在葉落後讀秒:

無限地後退,積聚

一陣可能性的暴雨,悶雷

在那裡樂團持續招募樂手

我們就走進樂團擴張中的占地,在席次間走著

踢、碰撞與失落。為學過的詞調音。

不久我就讓眼睛在下墜與反濺的雨滴間游移

如追蹤一隻飛蛾。陰影的灰階中辨識一件樂器:

遠離我

在雨中承擔平均的聲響

.

路磚,階石。相信的夠多,於是以一種搖擺的步態從世界走入雷霆的起源地:一個半荒廢的演奏廳,幽靈樂手們向世界張望,尋找吻合的身體,以在世界的和聲中發出第二重和聲。

.

走入那裡,雷霆自言自語卻甚至不是話語之處;一個一本詩集理想的盤桓之處。一件事物之在世界之內出生,意思是諸多元素被聚合為一,張開眼睛,進入世界機器的軌道;這類似人類的理解力:以一隻手將元素緊緊握著,像將要在沙粒中帶回一個形象那樣,將許多話凝縮為一句話。這樣施行凝縮與代換的理解力,將在元素中一一確認陌生的阻力,並且征服;當它得遂己志,便是一本詩集方生方死之時;雷電只存在瞬間,卻以一切事物在這個瞬間裡不為所動的運動與靜止作為自身的輪廓。

.

從話語退縮回話語與吐息之間的那道界線,聆聽,然後再度開始說話的,是一首詩。一次次挨近整體語言卻又折返的,是一本詩集。一個人為了成為他在世界中所是的那個人,一次次地接納與拒斥且組裝世界中的事物;一本詩集為了在任何一人的理解力之中不被壓縮為一句話,為了成為自身所是的那些言說,於是未必作為某個人的鏡像那樣地鬆脫自己,在事事物物的面前展現或者憤怒或者憂傷或者疑懼的辭令。一個人與一本詩集,為了那在世界中成為自身的稀薄可能性,永遠朝向某種開端並且就是這個開端。一個持續生成者以其瑣碎如垃圾的不連續形式,持有著無意義賦予它的特權——像個幽靈那樣,或者可疑但有力地存在,或者便就地隱沒而一點都不在;一個幽靈一旦開始說話,或者自言自語,或者便如一則普遍瀰漫的懷疑論,向著文學整體乃至一切可說性事物言說。

.

〈亦致 Helmut Walcha〉

像風琴的眾音栓釋放或契向空虛的隔間

參差的建物就在局部昏暗裡

發出太多聲音

而且過分順服

直到我發現自己樂意一一複誦其中的話語

.

他盲眼,隻手抓起一輛車

斜斜停靠街旁,再一輛

熄火後有人走出,車就閃著濕潤的光

在水杯裡則是安靜的

有時你的臉會隔著這麼多事物張望

但溫暖的肉一直在睡眠

閃爍的、反濺的、冷卻的

上行與下行間往復的枝上樹葉

「熟睡者參與世界的變化」

意思是,都在一陣雨中

.

許多窗戶後面,房間開了燈

挪動身體,一個角度

看見一些反光的雨絲

.

都在一陣雨中。滲透與瀰漫的種種錯落有致的力量;其結構,有時被稱為處境,而那最龐然的環繞著我們的處境,被喚作世界;其結構,有時被稱為一個人對自身的感知。雨中移動的雨。雨中只向一些特定視角的一些特定瞬間走去的形象。 Helmut Walcha 是盲眼的管風琴師,背誦巴赫上百篇曲譜;每當演奏時,他便伸出手,分割、擠壓、摶塑那些盤據於記憶宮殿的黑暗。我們則在白日與夜晚裡張著眼睛,向著夢或向著世界,有時因為綿延的和聲而失去一些時刻。

.

「詞語猶在娓娓道著不可言喻的事物/而音樂,震動的岩石中常新的音樂/在閒置的空間建造自己神聖的棲居」

——R. M. Rilke, Die Sonette an Orpheus, II, 10

.

感謝大家今日願意聚在一起,聽我說說關於這本習作集的一些緣由與細節。

.

《集合的掩體》,詩集。收錄 2014 年至 2021 年習作 42 首,構成一本獻給 Simone Weil 的書。是對種種力量如何遂行分割而製作意義與形式的觀察紀錄,是對無意義有日現身的等待;是排列符號與符號,為了於某個瞬間將在意符間的空隙裡瞥見力量全身的有限次數嘗試。

.

我所謂的「無意義」有許多別名,例如陌生的善意、因果序列的空隙、滿月以其側臉張望的黑色高地、烏托邦、其面積小於零的那個地點——

.

那個你若有所思時

就會深深望入的那一掌大小

對面的虛空

正在收縮,吐出濕熱的氣息

.

總而言之,某種蘊含風險的開端:偶然性。

.

偶然性:作品中一個詞與另一個詞在刪改中共同進入的連續性,我與各位此時此刻的虛擬會面。且讓我引述一段文字定義這個概念;九鬼周造《偶然性問題》的結尾,出版於 1935 年帝國主義龐然的陰影之中:

.

「必然性單純地指向單元性模式,而偶然性只從某些二元性中湧現。當追溯個體的起源時,我們設置一種二元性作為單元性的對立。每一機遇的交會皆索求兩個人或兩件事物。某事物之不成為存在物,是對單元性之根本的叛動。」

——九鬼周造《偶然性問題》,1935。

.

此刻,我們確實正在一起追溯一些事物的起源,例如一些字如何與另一些字構成一本書;例如我如何藉由朗讀一份講稿,帶著我之不能成為的那些我,與各位見面。其中有種朝向奇蹟的貪心。

.

這本習作集雖然不是翻譯詩集,卻已在去年在德國出版了一個相對應的德語版本。 2014 年開始在德國讀書後,我不時地將自己的習作以及日記翻譯為德語,進行一種我稱之為「收集與自己親近的詞語」的練習。於是詞語被召集前來,圍繞我,構成一個空洞:我在這裡;這是我在異國語言中最切身的形式,也是異國語言再也無力掌握我之處。然後這些習作在偶然中被一些人看見,輾轉在一家我敬愛的出版社成為一本書。這份書稿在國內至今仍未結束的漫遊卻稱不上順遂。

.

在以上略顯冗長的開場自白中,我已稍微解釋了習作集標題中「集合」二字的意義:事物在某處畫下自身的界線,並且在這條界線的對面發現另一個事物;於是它們以最小單位的關係性進入世界,或是它們中的一個併吞或摧毀另一方,所以懸置一個可能世界的開端。此刻正被我們觀察的案例是一份書稿;它已經畫下那道自身的界線,但不確定是否將在界線之外發現一隻逐頁移動的手與一雙閱讀的眼睛,於是將一個人與一本書帶入一個因此展開的世界。以下時間,我想唸一些書稿中的習作,嘗試在大家面前完成「集合的掩體」這個概念。或者我更願意這麼說:完成架設這裝置的某個簡略版本,並觀察這被架設起來的裝置是否便開始運作,生產那個它被設定將帶入這個世界的事物。

.

且讓在學校研究儀式人類學的我,在此進行一些儀式性的行為。在前現代的社會中,儀式之為概念,指涉那些權威以明確姿態產出集體之夢的時間與地點;而在現代,儀式性一詞或者指涉出於本能的歌唱或舞蹈,或者指涉那些每日快速掠過意識邊緣甚至不被注意到的社交辭令與禮儀。恍惚中活動的形象;而我相信, 2022 年,我們正處在清醒的過程。

.

最初的祈禱,獻給那些總在我們近旁的龐然事物——

.

「人在說話時,不能呼吸;這時,他以呼吸祭供話語。人在呼吸時,不能說話;這時,他以話語祭供呼吸。不論醒著或入睡,人永遠奉上這兩種無限和不死的祭品。」 ——《憍尸怛其奧義書》

.

藉由這最初的祈禱,我提醒自己言說的代價。

.

然後仍是一段祈禱,獻給一切瑣碎如不存在,但仍寄宿著力量的事物:碎屑、塵埃、永遠變換著容貌而在場的垃圾——

.

這本書獻給 Simone Weil ,她曾如此禱念:「『願你的國降臨。』現在所談的是某種應該來到的東西,然而它卻沒有來到。人們只能呼喚它。」

.

我於是開始自言自語:

.

〈自誦〉

我跟隨著我的聲音

走向空隙。行人頭頸間可數算的遠方

相信的夠多。踏著搖擺的步態。

高處無數次翻卷的一面旗幟

久視後送來延遲的摩挲聲

一種估算距離的技巧

我在葉落後讀秒:

無限地後退,積聚

一陣可能性的暴雨,悶雷

在那裡樂團持續招募樂手

我們就走進樂團擴張中的占地,在席次間走著

踢、碰撞與失落。為學過的詞調音。

不久我就讓眼睛在下墜與反濺的雨滴間游移

如追蹤一隻飛蛾。陰影的灰階中辨識一件樂器:

遠離我

在雨中承擔平均的聲響

.

路磚,階石。相信的夠多,於是以一種搖擺的步態從世界走入雷霆的起源地:一個半荒廢的演奏廳,幽靈樂手們向世界張望,尋找吻合的身體,以在世界的和聲中發出第二重和聲。

.

走入那裡,雷霆自言自語卻甚至不是話語之處;一個一本詩集理想的盤桓之處。一件事物之在世界之內出生,意思是諸多元素被聚合為一,張開眼睛,進入世界機器的軌道;這類似人類的理解力:以一隻手將元素緊緊握著,像將要在沙粒中帶回一個形象那樣,將許多話凝縮為一句話。這樣施行凝縮與代換的理解力,將在元素中一一確認陌生的阻力,並且征服;當它得遂己志,便是一本詩集方生方死之時;雷電只存在瞬間,卻以一切事物在這個瞬間裡不為所動的運動與靜止作為自身的輪廓。

.

從話語退縮回話語與吐息之間的那道界線,聆聽,然後再度開始說話的,是一首詩。一次次挨近整體語言卻又折返的,是一本詩集。一個人為了成為他在世界中所是的那個人,一次次地接納與拒斥且組裝世界中的事物;一本詩集為了在任何一人的理解力之中不被壓縮為一句話,為了成為自身所是的那些言說,於是未必作為某個人的鏡像那樣地鬆脫自己,在事事物物的面前展現或者憤怒或者憂傷或者疑懼的辭令。一個人與一本詩集,為了那在世界中成為自身的稀薄可能性,永遠朝向某種開端並且就是這個開端。一個持續生成者以其瑣碎如垃圾的不連續形式,持有著無意義賦予它的特權——像個幽靈那樣,或者可疑但有力地存在,或者便就地隱沒而一點都不在;一個幽靈一旦開始說話,或者自言自語,或者便如一則普遍瀰漫的懷疑論,向著文學整體乃至一切可說性事物言說。

.

〈亦致 Helmut Walcha〉

像風琴的眾音栓釋放或契向空虛的隔間

參差的建物就在局部昏暗裡

發出太多聲音

而且過分順服

直到我發現自己樂意一一複誦其中的話語

.

他盲眼,隻手抓起一輛車

斜斜停靠街旁,再一輛

熄火後有人走出,車就閃著濕潤的光

在水杯裡則是安靜的

有時你的臉會隔著這麼多事物張望

但溫暖的肉一直在睡眠

閃爍的、反濺的、冷卻的

上行與下行間往復的枝上樹葉

「熟睡者參與世界的變化」

意思是,都在一陣雨中

.

許多窗戶後面,房間開了燈

挪動身體,一個角度

看見一些反光的雨絲

.

都在一陣雨中。滲透與瀰漫的種種錯落有致的力量;其結構,有時被稱為處境,而那最龐然的環繞著我們的處境,被喚作世界;其結構,有時被稱為一個人對自身的感知。雨中移動的雨。雨中只向一些特定視角的一些特定瞬間走去的形象。 Helmut Walcha 是盲眼的管風琴師,背誦巴赫上百篇曲譜;每當演奏時,他便伸出手,分割、擠壓、摶塑那些盤據於記憶宮殿的黑暗。我們則在白日與夜晚裡張著眼睛,向著夢或向著世界,有時因為綿延的和聲而失去一些時刻。

.